イスラム国の女性兵士たち

2014年10月号

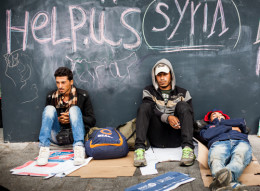

「イスラム国(ISIS)」に女性兵士の旅団が組織されたという報道を前に、専門家は当惑し、状況を懸念している。公然と女性を抑圧するイスラム主義運動になぜ女性が参加するのか。メディアは女性を犠牲者、男性を暴力的な加害者として描きがちだが、それが常に真実だとは限らない。紛争という特有の環境のなかで、自分を守るために、そして民族的不満を打開するために、女性としてのアイデンティティよりも、宗派アイデンティティを優先させることもある。イラクだけでなく、エルサルバドル、エリトリア、ネパール、ペルー、スリランカでも、女性たちが暴力的な運動や民兵組織に自発的に参加している・・・。