米経済を左右する連邦準備制度理事会のパワー

2012年7月号

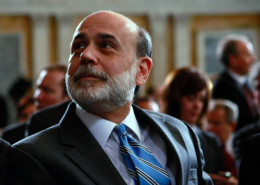

今後、米経済のインフレは高まり、成長は停滞し、失業率も高止まりすると考えられる。これらの問題へどう対応するかがすでにワシントンにおける党派対立と論争の中心に位置づけられている。オバマは現在のゼロ金利路線の継続を望んでいるが、共和党はあからさまにFRBとその議長を攻撃している。FRBの金融緩和策が将来のインフレをもたらすと確信している共和党議員もいる。共和党の予備選挙でミット・ロムニーは「私は(バーナンキではなく)自分でFRB議長を選ぶ」と発言している。しかし、大統領に選ばれても彼にその権限はない。・・・ロムニーも、多くのアメリカ人同様に、最高裁判所と同じようにFRBに対しては長期間にわたって手を出せないという事実に気づいていない。仮に共和党の大統領が誕生しても、オバマが2012年に選ぶFRBと対峙していくしかないのだ。