CFRブリーフィング

米経済の景気減速と地政学リスク

2008年1月号

1994年以降に発表された邦訳論文を検索できます。

2008年1月号

2008年1月号

2008年1月号

政府の資金を管理・運用するためにファンドをつくるのは何も目新しいことではない。だが、この5年にわたって、既存の政府系ファンドが保有する資金が大幅に増えているだけでなく、数多くの政府系ファンドが新たに立ち上げられている。国際通貨基金(IMF)は2007年9月に、政府系ファンドが管理する資金を3兆ドルと試算し、2012年までにその額は12兆ドルへ達すると予測した。これは、世界最大の政府系ファンドが、世界最大の企業に匹敵する資金を持つようになることを意味する。その規模の大きさと増殖ペースの速さゆえに、いまやエコノミストだけでなく、政治分析者も政府系ファンドの動向に大きな関心を寄せている。たしかに、資源保有国が政府系ファンドを持てば経済を多角化できるようになる。だが一方で、政府系ファンドが投資先企業の株主としての権限を政治目的で乱用するのではないかという懸念もあるし、政府系ファンドの情報公開を求めるべきだという声も聞かれる。

ドル体制の崩壊やクラッシュシナリオが現実と化す可能性は低い。現在のシステムが進化し、そこでもドルは重要な役割を果たすが、世界規模でのドル建て資産の規模は縮小していく。これが未来像だろう。(R・クラリダ)

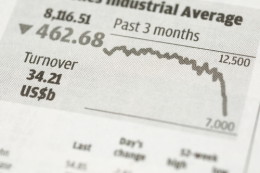

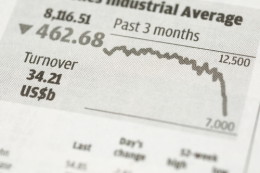

現在われわれが経験しているのは非常に深刻な信用収縮だ。私はFRBによる利下げが解決策になるとは思っていない。市場で問われているのは「信用リスクの問題」だからだ。……銀行が他の銀行に融資するのをためらっているのは、相手がどのような財務状況なのかわからないからだ。この問題が解決されるまでは、金融市場は混乱した状況から逃れられない。(B・ステイル)

世界は、この紙切れに価値を見いだしてきたが、いまや、この紙切れの価値を支えるものが何であるかを考えだしている。(J・グラント)

経常収支の赤字が大きくなればなるほど、ドル安に振れると考えられてきた。だが、経常赤字は縮小しつつある。これには、サブプライム問題が関係している。この問題が生じたために、投資も住宅販売も不調になった。その結果、貯蓄も投資も下降線をたどり、経常赤字の調整が進んでいる。(J・テイラー)

2008年1月号

米上院の環境公共事業委員会のメンバーであるヒラリー・クリントンは、地球温暖化対策の法制化を支持してきた。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書を受けて2007年2月に発表した声明では、「(地球温暖化対策)に向けて行動を起こすことは、環境的に必要であると同時に経済的機会の創出にもつながる」と述べている。「排出権取引」を通じて2000年から2050年までに二酸化炭素の排出量を30%削減することを目的とする「2007年気候管理・技術革新法案」共同提案者の1人でもあるクリントンは、ペンタゴンの国防高等研究計画局を手本に、地球温暖化の危機に対処すべきだと自らのホームページで主張している。クリントンは、「地球温暖化・汚染削減法案」に先ごろ署名したが、この法案が成立すれば、二酸化炭素排出の削減に向けた「市場経済的アプローチ」が導入されることになる。「同法案は2007年前半に上院環境公共事業委員会にまわされたが、委員会で審議はストップしている。

2008年1月号

「アメリカがイスラエルに尋常でない物的援助と外交支援を行っているのはおもにイスラエル・ロビーの働きかけの結果であり、このように漫然と無条件の支援を行うのは、アメリカの国益に合致しない」。両国共通の戦略的利益や価値観が形骸化してきているにもかかわらず、アメリカがイスラエルと同盟関係を維持しているのは、そうした空白をイスラエル・ロビーが埋めているからに違いない。これがミアシャイマーとウォルトが『イスラエル・ロビーとアメリカの外交政策』で言いたかったことなのかもしれない。だが二人は、ワシントンの特定の路線が、イスラエル寄りの政治活動の結果なのか、アメリカの政策や戦略的利益の関係を考慮した結果なのかを区別せず、間違った判断を下しているし、そもそも「イスラエル・ロビー」とは何かを明確に定義していない。

2008年1月号

2008年1月号

麻薬・武器の密輸、HIVの拡散など、ミャンマーの軍事政権は国内の人権問題や抑圧だけでなく、国境地帯を不安定化させて近隣諸国も脅かしている。これまで、アメリカはミャンマーとの外交関係を制限し、ヨーロッパも政治改革の断行を強く求めてきたが、アジア諸国の多くは、軍事政権との貿易、援助、外交関係を拡大してきた。幸い、こうした国際社会の矛盾したアプローチも変化しつつある。東南アジア諸国連合(ASEAN)と日本はすでにミャンマーへの建設的関与路線を見直しつつある。内政不干渉の原則を固持し、資源調達がらみの思惑からミャンマーを支援してきた中国とインドにも再考を促す必要がある。各国がそれぞれ一定の譲歩を示し、政策を調整することによって、共通の目標に向けて状況を進めていかなければならない。ミャンマー制裁を他の関与策とバランスよく組み合わせて包括的に実行しなければならない。ミャンマーがさらに孤立して自暴自棄に陥り、失われた世代が生まれるのを傍観するわけにはいかない。人道的な理由もさることながら、ミャンマーは東南アジアの安全保障と統合を阻む未解決の深刻な課題なのだから。

2008年1月号

「勝利を収め、治安を確保し、再建する」というのは簡単な手続きに思えるかもしれないが、歴史的にみて、軍事的に勝利を収めても、援助を与え、現地政府がプレゼンスを確立し、サービスを提供できる程度に治安を安定させ、国を再建できるようにならない限り、軍事的な勝利も瞬く間に陳腐化する。イラクもパキスタンもこのリスクに直面しているとみる軍事問題の専門家アンソニー・コーデスマンによれば、イラク南部では二つの武装勢力が権力抗争に向けた準備を整えつつあり、一触即発の状態にあるし、アフガニスタンにおいても2008年の春にタリバーンが再攻勢に転じ、深刻な危機をつくりだす恐れがある。そうでなくても、2月に予定されているパキスタンの議会選挙が実施されるかどうかを含めて、このタイミングで危機が生じる恐れがあり、その結果、パキスタンがタリバーンやアルカイダが好きにできるような混乱に陥っていく危険がある。「パキスタンの選挙からアメリカの大統領選挙が終わるまでの間に、われわれは、突如として愕然とするような事態に直面する危険がある」と同氏は語った。聞き手はバーナード・ガーズマン(www.cfr.orgのコンサルティング・エディター)。