地政学の中枢は軍事から経済へ ―― 経済の時代の新安全保障戦略を

2011年1月号

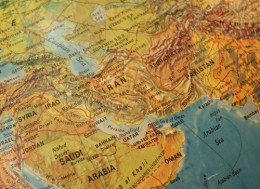

主要国は経済を成長させるために、これまでになくお互いを必要としており、伝統的な軍事的、戦略的ライバル関係が紛争へとエスカレートしていくのがもっとも厄介だと考えている。多くの指導者がもっとも気にかけているのは、貿易、投資、市場アクセス、為替であり、富裕層をさらに豊かにし、その他の社会層により良い生活を提供することだ。新興国の多くにとっても、経済成長は、国内の反体制派を抑え込むためのもっとも強力な手段だ。アメリカも「いまや地政学の中枢が(軍事ではなく)経済であること」を認識したアプローチへと移行する必要がある。この意味で、アメリカは、利益と価値を共有するヨーロッパや日本と21世紀型の連帯を組織し、この連帯に他の多くの諸国を参加させていく必要がある。現在のアメリカのパワーは「アメリカの助けがなければ自国の問題を解決できないと考え、共通の目的を達成するにはアメリカの利益にも配慮しなければならないと考える」諸国に依存している。