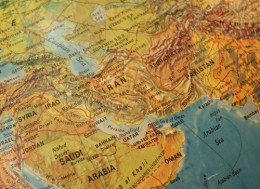

食糧価格が世界的に急騰している。国連食糧農業機関によれば、2011年1月には、この組織が食糧価格指標を記録し始めた1990年以降、その数値はピークに達した。中東では、小麦価格の高騰が最近の社会争乱に大きな影響を与えており、特に、世界最大の小麦輸入国であるエジプトにとって、価格高騰はデモの背景の一つになった。中東での主要穀物の高騰が人々の現状への怒りと不公正に対する憤慨を増幅させている。天候不順のせいで主要穀物の供給が減少し、貧困に苦しむ地域での食糧不足が起き、投機によって入手できる食糧の価格さえも上昇している。供給の減少を別にしても、食糧需要が増大しているのは、人口が増えているからだけでなく、世界の中産階級の規模が拡大し、プロテイン類を購入できる人々が増えているためだ。この拡大する需要を満たしていくには、農業、収穫、輸送、流通のすべてを見直す必要がある。