Classic Selection 2002

ブランド国家の台頭

2010年2月号掲載

1994年以降に発表された邦訳論文を検索できます。

2010年2月号掲載

北朝鮮が核を開発し、イランが核開発の道を歩んでいるにも関わらず、多くの人は世界の核秩序は安定していると考えている。たしかに、核保有国の数は9カ国に留まっているし、今後、北朝鮮とイランが核保有国と見なされるような事態にならなければ、近い将来に核拡散の潮流が生じて、数多くの国が核武装すると危機感を抱く必要はないと考えることもできるだろう。だが現実には、核不拡散レジームの形骸化が進み、一気に核が拡散してしまう、取り返しのつかない臨界点へと近づきつつある。盗み出された核によってテロが起きる危険もある。核秩序を守るための措置はすでに表明されているが、国際社会がそうした措置を現実に実行していかなければ、世界は一気に核拡散の大潮流に席巻される危険がある。今後の一年は非常に重要であり、各国が行動を起こすべきタイミングはいまだ。核不拡散レジームが崩壊したら、もはや手の打ちようはないのだから。

「今後がどうなるかについての予測もなしに長期投資を行うのは難しい」。したがって、「環境とエネルギーのバランス」に関する議論の結論がどのようなものになるか。「それが分かるのは早ければ早いほどよい」と考え、われわれエネルギー産業は焦りを感じている。だが一方で、「議論の結論次第では、われわれが想像さえしていないような極端な路線の修正を強いられるかもしれない以上、(長期投資の判断は)結論を待ったほうがよい」という考えももっている。「議論の結論が出るのは早いほうがいいが、・・・・環境とエネルギーの二者択一は良くない、バランスを取るべきだと考えている」。

かつてフィンランドがソビエトの懐に入り、西側と東側の和解の橋渡しをしたように、台湾がフィンランド化して中国の軌道に入れば、その存在が、中国における前向きの変化をこれまで以上に刺激し、中国が平和的に台頭する可能性を高めることができる。すでに、台湾は事実上のフィンランド化路線をとっているし、中国も台湾のことを、これまでのようにナショナリズムではなく、戦略地政学の観点から冷静にとらえるようになった、これまでワシントンと北京の対立の矢面に立たされてきた台湾と中国の関係の実態は大きく変化している。今度はワシントンが、この歴史的シフトを直視し、それに適応していく番だろう。

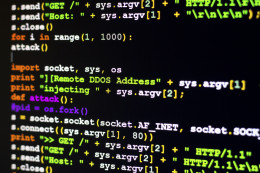

サイバー攻撃は相手を攻撃するための魅力的な選択肢だ。陸上交通や航空の管制、電力の生産・供給、水道・下水道処理の制御、電子コミュニケーション・システム、さらには、高度に自動化されたアメリカの金融システムなど、国家にとって重要なインフラを、敵対勢力が遠隔地からサイバー攻撃のターゲットにする危険もある。ソフトウェアに対する攻撃は一般に認識され、対策も進められているが、ハード部門の防衛対策は遅れている。(誤作動を起こすように)欠陥を埋め込まれた集積回路は、ソフトウェアとは違って、パッチをあてて修復するのは不可能であり、これは、ふだんは市民になりすまして生活し、いざとなればテロリストの本性を現す究極の「スリーパー・セル」のようなものだ。サイバー攻撃の脅威を完全に封じ込めるのはもはや不可能だが、リスクを管理していくにはシステムの多様性を高めるとともに、開放的なオープンリソースの問題解決方法に学んでいく必要がある。

21世紀の新しい現実は、世界のどの地域で人口が減少し、どこで増大するのか、どのような国で高齢者が多くなり、どのような国で若者が多くなるか、世界の人口動態の変化が国境を越えた人の移動にどのような影響を与えるかで左右される。欧米を中心とする先進国は人口面でも経済面でも衰退し、世界経済の拡大はブラジル、中国、インド、インドネシア、メキシコ、トルコ等の新興途上国の経済成長によって刺激される。しかも、若者の多い途上国から労働力不足の先進国へと大きな人の流れが必然的に起きるし、一方で、経済基盤の脆弱な途上国の若年人口が世界で大きな混乱を作り出す恐れもある。必要なのは、こうした21世紀の新しい現実に備えたグローバル構造の構築を今から始めることだ。

エネルギー資源およびその関連技術は世界的に取引されているが、これらの重要な資源や技術をうまく管理していくための国際システムは分散化し、次第に無力化している。グローバルレベルの国際的な金融、貿易枠組みがうまくいっていることからみても、エネルギー領域でもグローバルなルールを導入すべきだろう。国際エネルギー機関を関与させたエネルギー安定理事会を立ち上げ、そこに間違いなく中国やインドを関与させて、資源の投資、開発、調達に関する市場ルールを協議し、あわせてグリーンニューディールをめぐる国際協調も試みるべきだ。このままではエネルギー市場が危機に直面するのは避けられない。

金融・経済危機第2幕。永遠には繰り返せない財政出動の効果が薄れてきたときに主要国はどう動き、G20で合意されたグローバル・インバランスの是正に各国はどう取り組むのか。このまま政府介入型の経済運営が続き、国家資本主義が主流になっていくのか。それとも、アジアは内需をアメリカは貯蓄を増やしてノーマルな市場経済へと各国は立ち返り、貿易の新たな流れが生じ、その過程でドルはゆっくりと衰退し、ユーロや人民元が台頭してくるのだろうか。それとも、アメリカが再び「最後の買い手」の役目を引き受け、いずれ第2の金融危機に直目するのか。金融経済秩序が変化すれば国際政治秩序も再編される。そこで浮上してくるのは中国か、それともアメリカが支配的な優位を維持するのか。21世紀が本当にアジアの世紀になるのなら、日本はアジアとアメリカにどう向きあうべきか、そしてアメリカはアジアにどう接すべきなのか。2010年の世界の課題をフォーリン・アフェアーズで検証する。

2009年12月号

残念なことだが、核を保有するか、核兵器を開発する能力を持っていればパワーと名声、そして保険策を手にできると多くの国が依然として考えている。・・・彼らが考えているのは軍備管理ではない。「核兵器を開発する必要があるか」という命題だ。・・・より状況を複雑にしているのは、・・・ウラン濃縮技術や再処理能力など、(核兵器そのものではなく)核開発に必要な能力を獲得するだけで十分だと各国が考えだしていることだ。・・・核廃絶を唱えるのは簡単だ。重要なのは、それに必要なシステムやレジームを考え、整備していくことだ。

2009年12月号

中央統制経済システムにおいて政府が銀行に資金を提供するように命じ、地方政府がインフラプロジェクトを通常予算の別枠で実施するとすれば、経済が数値上成長するのは当然のことだ。減税措置が導入され、それによって得た資金の使途が個人に委ねられるアメリカとは大違いだ。国家発展改革委員会(NDRC)がGDP成長の目盛りを8に合わせれば、8%の成長を手にできる。2009年前半のGDP成長率が7・1%、後半が9%に達すると思われるので、数字は奇跡のように8%の成長ということになる。だが・・・ (S・ローチ)