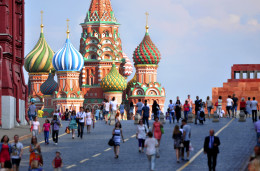

ロシア経済再生の条件

1998年9月号

ロシアの経済を牛耳っているのは、闇世界とのつながりを持ち、巨大企業やメディアを所有する、一握りの寡頭政治の支配者=悪徳資本家たちである。その結果、賄賂や腐敗が横行し、富のほとんどは彼らに独占され、法律が順守されることもない。 「犯罪に毒された市場が効率的に機能することはあり得ず、未来への確信が持てないため、だれも投資などしない。」これでは、市場経済も民主主義も定着しようがない。市場経済民主主義をめざすのであれば、何よりもビジネスと政治を切り離し、私有財産と競争に基づく市場経済を整備し、報道の自由を確立させなければならない。さらに法治主義と司法権の独立を保障し、民意を汲み取れる政党制を強化する必要もある。ロシアが寡頭制ではなく、民主政治をめざすのであれば、決断を下す時期は今であり、この決断は欧米世界にとっても他人事ではないはずだ。