北朝鮮に対する包括的強制策を

―― 外交で脅威を粉砕するには

2018年5月号

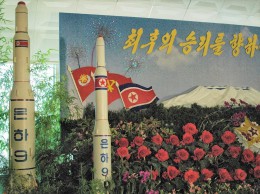

米朝サミットへの流れは劇的だが、結局は長期的なゲームへと姿を変えるだけかもしれない。平壌がオファーしている核・ミサイル実験の凍結は、(アメリカを)交渉に応じさせるための誘因に過ぎない。交渉が終わった翌日から実験を再開できるし、核プログラムを水面下で進めることもできる。しかも、核保有国としての認知を取り付け、韓国から米軍を締め出し、韓国へのアメリカの軍事コミットメントを形骸化させるという長期的な目的を平壌が見直したと信じる理由もない。ワシントンは今後も平壌に最大限の圧力をかけ、北朝鮮との交渉をより広範な地域戦略に紐付けなければならない。軍事オプションを回避しつつ、むしろ、日韓という同盟諸国との緊密な協調を通じて、地域的抑止体制と拡散防止策のための新たな試みを開始すべきだ。