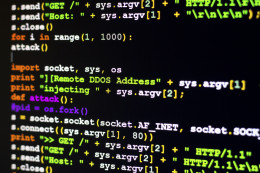

サイバー攻撃は相手を攻撃するための魅力的な選択肢だ。陸上交通や航空の管制、電力の生産・供給、水道・下水道処理の制御、電子コミュニケーション・システム、さらには、高度に自動化されたアメリカの金融システムなど、国家にとって重要なインフラを、敵対勢力が遠隔地からサイバー攻撃のターゲットにする危険もある。ソフトウェアに対する攻撃は一般に認識され、対策も進められているが、ハード部門の防衛対策は遅れている。(誤作動を起こすように)欠陥を埋め込まれた集積回路は、ソフトウェアとは違って、パッチをあてて修復するのは不可能であり、これは、ふだんは市民になりすまして生活し、いざとなればテロリストの本性を現す究極の「スリーパー・セル」のようなものだ。サイバー攻撃の脅威を完全に封じ込めるのはもはや不可能だが、リスクを管理していくにはシステムの多様性を高めるとともに、開放的なオープンリソースの問題解決方法に学んでいく必要がある。