CFRブリーフィング

石油の供給混乱リスクを考える

2008年10月号

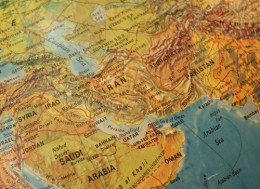

原油価格がいくばくか低下したとはいえ、世界の石油需要は依然として旺盛で、ガソリン価格はいまも高いレベルで推移している。また、グルジア紛争が起きたこともあって、原油価格の高騰だけでなく、石油というきわめて重要な戦略資源の市場への供給が混乱するリスク、特に資源地域の政情不安が大きな供給リスクになるのではないかと懸念されている。たしかに、理屈上は供給ルートのどの地点においても流れが遮断される危険はあるが、供給が遮断されるリスクが高い地域が一部に集中しているのも事実だ。そうした地域がいわゆる供給ルートのチョークポイント(関所)として知られている。おそらく、シーレーンのチョークポイントとしてもっともよく知られているのがペルシャ湾のホルムズ海峡だ。2008年8月に勃発したロシアとグルジアの戦争によって、新たな資源地帯であるカスピ海周辺地域からの供給・搬出ルートも地政学的な余波を受けるのではないかという懸念が高まっている。カスピ海周辺地域に加えて、北西アフリカのニジェール・デルタ地帯、イラク、ベネズエラという三つの地域や国も、依然として地政学的余波を受けやすい資源地帯だ。世界の原油供給はすでに逼迫しており、ここでさらに供給の乱れが起きれば、不安定な原油価格を再度高騰させる危険がある。