「イラン対イスラエル」へと変化した中東紛争の構図

2006年7月号

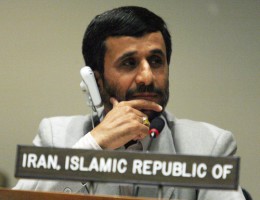

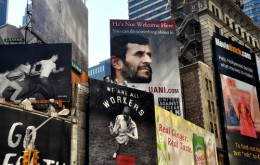

ヒズボラが2000年以降、イスラエルの都市センターを脅かす恐れのあるロケットを備蓄していることを察知しながらも、イスラエルはこれまで攻撃を慎んできた。そのイスラエルが、なぜ今回ヒズボラとの紛争の道を選んだのか。それは、ヒズボラとハマスの連帯、イランとヒズボラの連帯を早急に切り崩す必要があると判断したからだ。シリアがロケットをヒズボラに提供し続けていたにもかかわらず、「ダマスカスがイスラエルの攻撃によって危機にさらされることはない」とイスラエルが表明したのも、シリアとの戦端を同時に開くことを避け、シリアを助けるという口実でイランが介入してくるのを阻止したかったからだ。いまや中東紛争の構図は「イラン VS.イスラエル」へとシフトしている。イスラエルは、パレスチナ問題をめぐる政治的妥協を試み、来るべきイランとの衝突に備えた政治環境の整備に努める必要がある。