相互主義と同盟関係

―― 帝国から共和国へ

2025年12月号

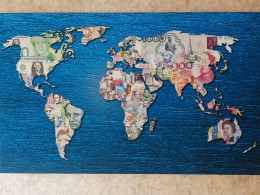

冷戦後には、世界各国がワシントンの気前のよさにつけ込む世界経済秩序が出現した。しかし、グローバル化と市場経済が政治経済の境界をなくすという賭けは失敗に終わり、いまは新たな賭けが必要とされている。持続可能な貿易・安全保障ブロックを構築する最善の方法は相互主義の大戦略だろう。これは、同等の条件で互いに関与することを約束する諸国との同盟で、同じ義務を果たそうとしない国は排除される。例えば、貿易不均衡の是正に取り組むことを拒否する国は、共通市場から追放し、高関税策の対象とされる。安全保障領域では、アメリカの同盟関係とパートナーシップをゆっくりと蝕んできた「ただ乗り」を制限する。覇権も世界秩序も必要ではなく、アメリカは世界から後退することもできる。